Comment lutter contre le chômage ?

« Le chômage n’est pas une fatalité et j’inverserai la courbe », déclarait en 2012 l’ancien président de la République, François Hollande. Et pourtant, quelques années plus tard, le Président de la République française fera un constat amer. La politique de l’emploi n’avait pas donné les résultats escomptés. S’agit-il alors d’une erreur de politique ? Les forces du marché permettent-elles encore de mettre en place des politiques adaptées pour lutter contre le chômage ? C’est le thème de cet article.

Des notions du programme à connaître (définies dans l’article) : chômage, taux de chômage, sous-emploi, taux d’emploi, chômage involontaire, demande effective, chômage structurel, coût du travail, flexibilité du travail, appariement, asymétrie d’information et salaire d’efficience.

En route pour une belle aventure 🙂 pleine de connaissances pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.

I. Le manque d’emploi à l’origine du chômage et sous-emploi

A. Les mesures du chômage et le taux de chômage

Petit rappel préalable: le chômage regroupe l’ensemble des personnes en âge de travailler qui sont privées d’emploi et qui en recherchent un.

Les trois caractéristiques du chômage peuvent donner place à des interprétations différentes, c’est pour cela que la mesure du chômage donne des données différentes selon les organismes. En France, on retrouve les statistiques de l’INSEE et celles de Pôle Emploi où les personnes sans emploi vont s’inscrire.

La mesure des Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) par Pôle Emploi

L’organisme public publie tous les mois les 5 catégories de chômeurs inscrits.

Catégorie A : demandeurs d’emploi, sans emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi. C’est la catégorie qui regroupe la plus grande partie des chômeurs. Mais il existe aussi :

Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (maximum 78 heures au cours du mois).

Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (plus de 78 heures au cours du mois).

Catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi (en raison d’un stage, d’une formation, d’une maladie…), sans emploi

Catégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, avec un emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats aidés)

Pôle Emploi braque les projecteurs tous les mois sur la catégorie A qui regroupe en novembre 2022 environ 3 000 000 chômeurs.

La mesure INSEE du chômage

Elle se fait grâce à une enquête réalisée pendant une semaine de référence. Elle détermine alors le nombre de chômeurs en reprenant les critères précis du Bureau International du Travail. L’INSEE mesure ainsi la Population Sans Emploi à la Recherche d’un Emploi (PSERE). Ainsi, en 2022, l’INSEE calculait 2,2 millions de chômeurs. (1)

Le saviez-vous ?

Le Bureau International du Travail

On dit souvent que l’INSEE calcule le chômage (BIT), c’est-à-dire qu’il reprend la définition internationale du chômage adoptée en 1982 par le Bureau International du Travail (BIT). Pour être considéré comme chômeur, il faut être sans emploi, être disponible et rechercher activement un emploi. Ainsi, le BIT participe à l’élaboration des normes internationales pour promouvoir les droits du travail et donc pour œuvrer en faveur de la justice sociale.

L’origine du BIT

Mais quelle est l’origine du BIT ou plutôt de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ? En effet, le BIT, est le secrétariat de cet organisme basé à Genève et qui réunit actuellement plus de 2700 salariés. L’OIT est une institution spécialisée des Nations unies et ce n’est pas un hasard si elle est située à Genève, à deux pas du Palais des Nations, le siège européen des Nations unies qui a remplacé en 1946 l’ancienne Société des Nations. Mais revenons à l’OIT ! Cette organisation qui œuvre pour les droits fondamentaux au travail, pour le droit à un travail décent, pour une protection sociale pour tous, et pour le dialogue social, est le fruit d’une longue histoire qui prend ses sources au milieu du XIXe siècle, grâce aux idées pionnières de deux industriels fervents défenseurs de la justice sociale ; le Gallois R. Owen et le Français, d’origine suisse, D. Legrand.

Focalisons-nous maintenant sur le taux de chômage. La formule du taux de chômage d’une population considérée est :

(chômeurs de la population considérée / nombre d’actifs de la population considérée) x 100

Cette variable relativement simple est pourtant à l’origine d’erreurs fréquentes des élèves. Par exemple, si un tableau statistique nous présente un taux de chômage des jeunes de 25 %, l’erreur est de dire qu’un quart des jeunes est au chômage. On oublie alors que le chômage se calcule par rapport aux actifs, autrement dit aux personnes qui cherchent à travailler, ce qui exclut les lycéens et étudiants de plus de 16 ans. La signification exacte du chiffre est donc ; sur 100 jeunes actifs, 25 sont au chômage ou encore, un quart des jeunes actifs sont au chômage. Ce qui est moins alarmant, mais cependant encore beaucoup trop élevé !

B. À la frontière du chômage : le sous-emploi

Le chômage n’est qu’une partie du problème du manque d’emploi, il existe aussi le sous emploi.

Un actif est en sous-emploi lorsqu’il travaille involontairement moins que ce qu’il souhaiterait. On te propose alors très souvent d’analyser des graphiques ou tableaux statistiques qui montrent le nombre ou le pourcentage de travailleurs à temps partiel parmi les femmes ou les hommes, les qualifiés ou moins qualifiés… Tu comprends alors qu’il s’agit ici de traiter une des formes de précarité du travail. À toi de préciser qu’il est nécessaire de distinguer les temps partiels voulus, par exemple pour élever temporairement des enfants en bas âge, et les temps partiels non voulus, qui correspondent alors à du sous-emploi. On pourra illustrer cela en évoquant par exemple des caissières qui ne sont employées que quelques heures par jour, car elles sont plus efficaces.

Au-delà du sous-emploi, il existe aussi des personnes coincées entre l’inactivité, le chômage et le sous-emploi. On appelle cela le halo du chômage. Par exemple, des chômeurs découragés qui ne recherchent plus d’emplois. Ils sont donc théoriquement inactifs, mais inscrits comme chômeurs, donc actifs inoccupés. Idem pour des chômeurs à la veille de la retraite et qui ne cherchent plus un nouveau travail.

Finalement, on constate, avec le sous-emploi, mais aussi le halo du chômage, que le taux de chômage ne reflète pas parfaitement les problèmes du marché du travail. De plus, les types de calcul du taux de chômage peuvent sensiblement modifier les résultats. C’est pourquoi depuis peu, les économistes de l’OCDE, préfèrent comparer les marchés de l’emploi dans les différents pays, en prenant en compte le taux d’emploi.

C. Un indicateur de plus en plus utilisé : le taux d’emploi.

Le taux d’emploi permet de mesurer les personnes disposant d’un emploi parmi la population en âge de travailler. Cet indicateur montre réellement la capacité du pays à mettre en activité la population. On peut de plus, distinguer des sous-types de population : le taux d’emploi des jeunes, le taux d’emploi des femmes… À toi de t’entraîner à faire les bonnes phrases avec les documents statistiques de l’INSEE.

| Année | France-Ensemble | France-Homme | France-Femme | UE-27 |

|---|---|---|---|---|

| 2015 | 64,7 | 67,4 | 62,1 | 64,1 |

| 2016 | 65,0 | 67,8 | 62,4 | 65,2 |

| 2017 | 65,6 | 68,6 | 62,6 | 66,4 |

| 2018 | 66,1 | 69,1 | 63,3 | 67,3 |

| 2019 | 66,4 | 69,0 | 63,8 | 68,1 |

| 2020 | 66,1 | 68,7 | 63,6 | 67,0 |

| 2021 | 67,2 | 70,1 | 64,5 | 68,4 |

- Champ : personnes de 15 à 64 ans, Union européenne à 27 pays, France (hors Mayotte)

- Source : Labour source survey , Eurostat (extraction 14 juin 2022 ; Insee, enquête Emploi 2021 et séries longues sur le marché du travail pour la France.

Que signifie 67,2 ?

Selon l’INSEE, en France en 2021, sur 100 personnes de 15 à 64 ans, 67,2 avaient un emploi.

Ce document nous montre ainsi que le taux d’emploi augmente en France ces dernières années. De plus, il est toujours plus élevé pour les hommes que pour les femmes. Si tu t’intéresses à l’actualité, tu comprendras aisément pourquoi le chiffre augmente. Comme tu le sais, les départs à la retraite sont repoussés par des mesures politiques visant à employer plus longtemps les actifs. Mais revenons au chômage. Pourquoi certains pays comme le Canada par exemple connaissent des pénuries de main d’œuvre, alors que d’autres pays de l’OCDE ont des taux de chômage relativement élevés ? Les causes sont multiples.

II. Le chômage conjoncturel et les politiques adaptées

A. Le chômage conjoncturel est un chômage involontaire.

Une trop faible demande globale

Avec la crise économique actuelle, il n’est pas difficile de comprendre que la conjoncture joue un rôle essentiel, dans l’évolution du taux de chômage. Lorsque la crise économique affecte le pouvoir d’achat des ménages, cela limite bien évidemment la consommation. On dit plus précisément la consommation finale des ménages. Plus globalement, le manque de demande globale crée un déséquilibre. La demande globale est une notion déjà vue en première qui correspond à la consommation finale des ménages, à l’investissement (dans l’investissement, on peut distinguer l’investissement des entreprises et l’investissement public) et aux exportations nettes (exportations – importations).

Pas suffisamment de demande effective

Le chômage est donc involontaire. Il est lié à une insuffisance de la demande de biens et de services à cause d’une crise, voire d’une dépression, comme après 1929. Face à ce constat, les entreprises ont moins de confiance dans l’avenir. À cause de ces projections incertaines, elles vont limiter les investissements. Selon John Maynard Keynes (1883-1946), le fameux économiste anglais à l’origine de la macroéconomie, les embauches sont liées à la demande effective. Cela correspond à la demande de biens de consommation et de production anticipée par les producteurs. Si les entreprises anticipent une stagnation voire une baisse de la demande, alors il y a peu d’investissements et peu d’embauches. Il peut donc exister un équilibre de sous-emploi qui nécessite l’intervention de l’État. Comment l’État peut-il intervenir ?

B. Les politiques keynésiennes de lutte contre le chômage involontaire

L’État peut intervenir par une politique budgétaire, une politique monétaire adaptée ou encore une politique de redistribution des revenus.

La politique budgétaire

La politique budgétaire est une politique liée au budget de l’État. Ainsi, il peut adopter une politique de relance en favorisant notamment les dépenses publiques. L’exemple canonique est la politique des Grands Travaux, le New Deal. Elle est initiée aux États-Unis par Franklin Roosevelt entre 1933 et 1938 pour combattre les conséquences désastreuses du krach de 1929. Par contre, ne faisons pas un anachronisme. Le livre de Keynes, La Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, date de 1936 et n’a donc pas inspiré directement les politiques économiques de Roosevelt.

La politique monétaire

Il faut reprendre les connaissances développées en première. Nous rappellerons que cette politique conjoncturelle vise à agir sur la situation économique en variant la masse monétaire en circulation. Par exemple, si la Banque centrale européenne (BCE) cherche à relancer l’économie, elle peut favoriser la création monétaire par les banques de second rang en diminuant le taux d’intérêt directeur. À toi de montrer alors le cercle vertueux de l’économie. Je te décris les liens de causalité ci-dessous.

Taux d’intérêt directeur bas → bas taux d’intérêt des crédits proposés par les banques commerciales → augmentation des demandes de crédits par les ménages et les entreprises pour consommer ou investir → augmentation de la demande de production et donc de l’offre et donc des emplois.

Pour aller plus loin

Si tu veux aller plus loin, tu peux alors montrer, comme tu l’as vu en première, que lorsque la crise est grave, comme après 2008 ou 2020, les banques centrales peuvent alors mettre en place des politiques monétaires non conventionnelles. Ainsi, la BCE ou la Fed aux États-Unis assuraient qu’elles ne relèveraient pas les taux d’intérêt directeurs avant que la crise soit dissipée. Cela est une manière de redonner confiance dans l’économie avec plus de visibilité pour le futur. La demande effective est donc consolidée et les agents investissent.

La politique de redistribution des revenus

Pour comprendre ce point, il faut se remémorer le concept de propension à consommer développé par Keynes dans le chapitre 3 de son célèbre ouvrage La théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, 1936. La propension (moyenne) à consommer. C’est tout simplement le rapport entre la consommation et le revenu (en %). Par exemple, une propension moyenne à consommer de 85 % signifie qu’en moyenne les ménages consomment 85 % de leurs revenus. Or tu comprends aisément que les plus pauvres ont une consommation à consommer plus importante. En revanche, les plus riches se permettent une propension à consommer plus basse puisqu’ils peuvent plus épargner. Voici alors, pourquoi selon Keynes l’État doit intervenir : L’État va appliquer une redistribution des revenus, grâce à un prélèvement plus important des classes favorisées et une redistribution sous forme de revenus de transfert, d’allocations, aux classes défavorisées. La consommation et l’investissement immobilier vont augmenter, ce qui ne peut que favoriser la demande effective et donc la création d’emplois. Toutefois, ce raisonnement perd de sa pertinence en économie ouverte – ce qui est le cas aujourd’hui dans un marché mondialisé –. En effet, l’augmentation de la demande peut se diriger vers des importations massives sans avoir l’impact attendu au niveau national.

Nous venons de nous concentrer sur le chômage conjoncturel et les mesures adaptées pour y remédier. On peut cependant aussi considérer que le chômage est structurel. Il faudra alors mettre en place d’autres types de mesures.

III. Le chômage structurel et les politiques adaptées

Le chômage structurel est lié à des problèmes structurels de l’économie. Cela peut être lié à des rigidités sur le marché du travail, mais aussi à des problèmes d’appariement entre l’offre et la demande de travail.

A. Un chômage structurel lié aux rigidités du marché du travail et des politiques libérales.

Un marché du travail rigide ?

Le marché est rigide lorsque les prix et les quantités ne s’ajustent pas, comme tu l’as vu en première dans le modèle économique de base du marché de l’offre et de la demande. En effet, le marché du travail est régulé par l’État et il y a de nombreuses règles qui encadrent ce marché pour protéger les travailleurs. Il en est ainsi du salaire minimum qui oblige toutes les entreprises à ne pas proposer un salaire inférieur au seuil fixé par l’État. Il existe aussi de nombreuses mesures sociales qui obligent les entreprises à verser les cotisations sociales. C’est un atout, qui est le fruit de longues luttes des travailleurs pour s’extirper de l’exploitation telle qu’elle a été vécue au XIXe siècle. Néanmoins, les coûts du travail sont plus élevés et cela diminue donc la compétitivité des entreprises face aux autres pays. Ainsi, les libéraux prônent des politiques de flexibilité du travail.

La flexibilité du travail

La flexibilité c’est une situation où le salaire réel et la quantité de travail s’ajustent à la conjoncture économique. Ainsi, si l’économie se porte bien, les entrepreneurs pourront embaucher et les salaires réels auront tendance à augmenter. Mais dans le cas inverse, les entrepreneurs devraient pouvoir varier le nombre de travailleurs. Il existe plus précisément plusieurs formes de flexibilité. La flexibilité salariale concerne l’ajustement des salaires et des coûts du travail au marché. La flexibilité quantitative est liée à l’ajustement des quantités d’heures de travail. Ainsi, une entreprise cherchera une flexibilité quantitative interne, c’est-à-dire qu’elle pourra varier les nombres d’heures de travail selon le marché. Des CDD sont alors le meilleur des outils pour ce type de politique de ressources humaines en interne. Mais l’entreprise peut favoriser la flexibilité quantitative externe. C’est-à-dire qu’elle externalise une partie de sa production. Elle pourra alors réduire ou augmenter son partenariat avec une entreprise sous-traitante à sa guise. Enfin, il existe aussi une flexibilité qualitative qui concerne la formation des travailleurs pour qu’ils soient plus polyvalents et donc adaptables aux changements.

Un monde libéral plus flexible pour lutter contre les rigidités du marché

Les politiques de lutte contre ce type de chômage structurel sont faciles à comprendre. Moins il y a de règles, moins il y a de freins à l’embauche. Plus l’État rend le marché du travail flexible et plus cela réduira ce chômage structurel. Il faut donc limiter le coût du salaire minimum et limiter aussi le poids des cotisations sociales. L’emploi sous forme de CDD doit pouvoir se faire sans entrave et si le temps partiel est une demande des entreprises, alors il ne faut pas lutter contre. De même, des allocations chômage trop généreuses rigidifient le marché du travail. En effet, l’offreur de travail qui vient d’être licencié va rationnellement augmenter son temps de recherche. Il pourra en effet bénéficier dans un premier temps des cotisations chômage versées *. L’État doit limiter cet abus du recours aux allocations chômage. Cela incite le travailleur à retrouver plus rapidement un emploi.

*La théorie du « job search » montre ainsi que si le travailleur licencié peut bénéficier d’indemnité chômage pendant un temps certain, il augmentera ainsi son temps de recherche d’emploi. En effet, face à un marché du travail incertain, le chômeur souhaite sécuriser son choix, quitte à prendre plus de temps.

Nous avons vu ci-dessus les mesures libérales visant à limiter l’action de l’État, mais aussi des syndicats, qui rigidifient le marché du travail. Mais dans les années quatre-vingt, certains économistes ont montré que les entreprises elles-mêmes pouvaient proposer des salaires plus élevés que le salaire d’équilibre. Ce faisant, elles déstabilisent le marché et créent, sans le vouloir, un chômage structurel. Analysons cela ci-dessous.

B. Les asymétries d’information et le salaire d’efficience

Pourquoi une entreprise verserait-elle un salaire plus élevé que ce que permet le marché ? Pour comprendre cela, il faut se rappeler de la notion vue en première : les asymétries d’information. Je te redonne l’information 🙂 . Il y a asymétrie d’information quand un agent a plus d’information qu’un autre. Sur le marché du travail, cela peut correspondre au cas du travailleur qui a gonflé son CV, n’a pas tout à fait les compétences exigées pour le poste. Il ne divulgue bien sûr pas cette information à l’entreprise. Celle-ci se devra donc d’éviter une sélection adverse, autrement dit ici un recrutement non désiré. De plus, une fois embauché, il est possible que l’agent n’ait pas le comportement attendu. Sa productivité marginale ne correspondra pas à ce qui est attendu, car il ne fournira pas les efforts souhaités. Il s’agit ici d’un aléa moral. L’entreprise devra donc lutter pour embaucher le ‘bon’ candidat et l’inciter à travailler. Le moyen ? Le salaire d’efficience, c’est-à-dire un salaire supérieur au salaire d’équilibre. En effet, en proposant un salaire plus élevé, l’entreprise attire le ‘bon’ candidat et l’incite ensuite à travailler, puisqu’il a en récompense un salaire plus élevé que ce qui était attendu. Mais quel rapport avec le chômage ?

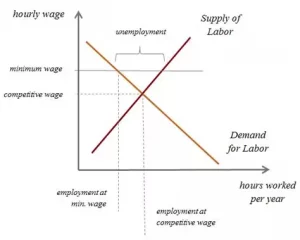

Au niveau macroéconomique, si de nombreuses entreprises versent un salaire d’efficience, alors nous avons un salaire plus élevé que le salaire d’équilibre. Cela crée du chômage. Le graphique ci-dessous, proposé par captaineconomics, vaut mieux qu’un long discours.

Au-delà de la rigidité du marché du travail, le chômage structurel peut être lié à des problèmes d’appariement entre l’offre et la demande.

D. Un chômage structurel lié à des problèmes d’appariement entre offre et demande de travail

L’appariement n’est pas un terme qu’on emploie dans les conversations quotidiennes. Aussi, nous allons préciser qu’il s’agit de l’adéquation entre offre et demande. Autrement dit, les problèmes d’appariement, sont des inadéquations entre les offreurs de travail, les travailleurs, et la demande de travail par les entreprises ou les administrations. Dans un premier temps, cela peut tout simplement être lié au fait que les actifs à la recherche d’un emploi, vont rechercher la meilleure situation possible d’emploi. Ainsi, ce délai de recherche va faire apparaître un chômage temporaire que l’on nomme chômage frictionnel. Mais plus largement, il s’agit d’un problème d’inadéquation. Cela peut être lié à un manque de compétences ou bien à un problème spatial. Le travailleur, par exemple, ne souhaite pas déménager à plusieurs centaines de kilomètres, avec tous les frais et les risques que cela comporte, pour répondre à une proposition de poste de travail. On l’entend dans l’actualité : chaque année, des entreprises n’arrivent pas à recruter des travailleurs qualifiés en informatique. Idem sur des chantiers : il est difficile de trouver les ouvriers correspondants, surtout si le chantier est dans une zone moins attrayante.

Comment répondre à ce type de problème. L’État devra faire en sorte d’avoir une politique éducative adaptée à la demande d’emploi. La formation devra permettre de répondre aux besoins de qualification du monde du travail.

Conclusion

Nous avons traversé ce thème d’économie consacré au chômage et au marché de l’emploi. Tu maîtrises mieux maintenant des concepts comme taux de chômage, taux d’emploi et tu sais comment ils sont mesurés. Pour lutter contre le chômage, tu fais la différence entre les mesures liées au chômage conjoncturel et d’autres mesures visant à réduire le chômage structurel.

Si tu as aimé cet article, tu peux mettre un commentaire ci-dessous. Si tu veux recevoir un article similaire environ tous les mois, gratuit bien sûr, alors abonne-toi à notre newsletter (c’est gratuit bien sûr) sur alloprofses.

MAJ juin 2024 @Philippe Herry