Voter : une affaire individuelle ou collective ? Comment expliquer l’abstention grandissante pour certaines élections? Notre vote est-il largement déterminé par notre environnement social?

Il s’agit dans ce thème de mieux cerner les comportements électoraux c’est à dire les pratiques de vote ou d’abstention des citoyens. Nous nous pencherons dans un premier temps sur la mesure et les explications de la participation électorale ou de l’abstention puis nous analyserons les déterminants du vote. Ce thème permet d’aborder en terminale la notion d’engagement politique

Certaines notions clés du thème (définies dans le cours ci-dessous) : taux d’abstention, taux d’inscription, taux de participation, variables sociologiques lourdes du vote, offre électorale, volatilité électorale. On retrouve aussi les termes sentiment de compétence politique, vote sur enjeu et vote de classe, identification politique

I. la participation électorale et l’abstention

Comme souvent ce sont les côtés pathologiques qui attirent l’attention des commentateurs et des chercheurs. Ainsi, on ne cherche pas à analyser la participation électorale, mais ce sont les comportements inverses qui retiennent l’attention de tous. C’est à dire la non participation électorale. Pour la mesurer, le politiste dispose d’outils statistiques :

Le taux d’inscription sur les listes électorales

C’est le pourcentage de citoyens en âge de voter, inscrit sur les listes électorales. Dit autrement le nombre d’électeurs inscrits par rapport à l’ensemble des électeurs potentiels. En France, le taux avoisine les 90% . Donc, sur 100 français en âge de voter et disposant de leur droits civiques, environ 90 sont inscrits sur les listes électorales et pourront prendre part au vote. A contrario, il y a environ 10% de citoyens non inscrits contre 30% environ aux États-Unis. Là bas c’est surtout surtout lié à des mobilités géographiques internes qui font que les listes ne sont pas à jour.

La participation électorale

Cela signifie prendre part à un vote, c’est à dire être inscrit sur les listes électorales et voter le jour du scrutin. Ainsi on peut calculer le taux de participation électorale : (Votants / Inscrits sur les listes électorales) x 100 ou parfois : (Votants / population en âge de voter) x 100

Mais les médias s’intéressent beaucoup plus au taux d’abstention.

Taux d’abstention

Taux d’abstention = (non votants ou abstentionnistes / inscrits pour voter) x 100

Le taux d’abstention désigne donc le comportement d’un électeur inscrit sur les listes électorales mais qui ne prend pas part au vote le jour du scrutin. C’est un indice important pour détecter si il y a une défection des citoyens pour l’acte de vote. Plus globalement c’est un signe de désintérêt pour ‘la chose publique’.

Les statistiques

A toi maintenant d’étudier les statistiques sur le vote selon les élections. Tu pourras alors retrouver les conclusions suivantes :

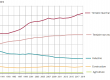

– Quel que soit le type d’élections, le taux d’abstention progresse depuis le début des années quatre-vingt. Pour autant, le taux de participation pour certaines élections d’intérêt majeur, reste élevé.

– Certaines élections mobilisent plus que d’autres, ainsi le taux de participation aux élections présidentielles est beaucoup plus important à celui qui concerne les élections des députés européens. On retrouve globalement :

taux de participation aux élections présidentielles > élections législatives > élections municipales > élections régionales et générales > élections européennes

– Il existe des disparités régionales. Par exemple l’Ouest vote davantage que le Nord ou encore les campagnes votent plus que les grandes villes.

II Comment expliquer l’inégale participation électorale ?

Une participation électorale corrélée au degré d’intégration sociale das la société

Dans l’ouvrage de référence, L’abstentionnisme électoral en France (1968), le politiste Lancelot montrait que l’abstention aux élections était corrélée au degré d’intégration dans la société. Par exemple, un emploi stable équivaut à plus de relations sociales, des possibilités de participation à des organisations syndicales ou des associations. De même, les sondages montrent que les personnes vivant en couple ont plus tendance à participer aux élections que les célibataires. Être en couple et avoir des enfants, correspond à une certaine norme sociale qui symbolise une forme d’intégration sociale dans la société. Ainsi la pratique du vote semble aller de soi. On participe en tant que citoyen à la vie de la cité car on se sent inclue et on veut exprimer ses idées.

Le sentiment de compétence et d’incompétence politique

Pour Daniel Gaxie dans son livre Le cens caché, 1978, l’abstention électorale provient d’un sentiment subjectif d’incompétence à comprendre les débats et les enjeux des différentes élections. Ainsi, on constate que les non diplômés ont un taux de participation plus faible que les diplômés.

Dans le même ordre d’idée, Anne Muxel, distingue les abstentionnistes hors-jeu et ceux qui sont dans le jeu. Ceux qui sont « hors-jeu » déclarent un intérêt faible ou nul pour la politique. Ils sont souvent peu diplômés et appartiennent à des catégories sociales défavorisées. A contrario, ceux qui sont « dans le jeu », participent systématiquement au vote ou bien selon le contexte.

Une participation qui dépend du contexte

On constate que selon le type de scrutin et l’enjeu du scrutin, l’abstention est plus ou moins élevée. Ainsi, si l’enjeu paraît secondaire, l’électeur n’est pas motivé pour aller voter. Une campagne électorale dramatisée, comme par exemple Trump-Binden, ou Macro-Le Pen, est plus mobilisatrice. Le rôle des médias est bien entendu éminent. dans cette mobilisation. On peut parler ici d’un abstentionnisme de conjoncture qui pourrait être en augmentation. En effet, le vote apparaitrait de plus en plus comme un choix souverain plutôt que comme un devoir impérieux. De plus, la succession d’élections peut aussi lasser. Ainsi les deux tours de Présidentielles sont suivis des deux tours des élections législatives. En moins de 2 mois, l’électeur se déplace 4 fois.

Et les jeunes dans tout ça?

Les médias aiment bien se faire écho du taux d’abstention élevé chez les jeunes, et d’en conclure que le désintérêt pour la chose publique ne cesse de croître. Qu’en est-il exactement?

Le lien entre âge et vote peut-être représenté par une courbe en U. Les individus très âgés (plus de 70 ans) votent moins que la moyenne. Les raisons sont connues : difficulté à se déplacer, isolement social, désintérêt pour la chose publique. Les jeunes votent aussi moins que la moyenne. Or on constate, qu’avec l’intégration des jeunes dans la société (emploi, constitution d’une famille, habitat stable), le taux de participation augmente. A. Muxel parle d’un ‘moratoire électoral’ de la jeunesse qui est renforcé par le fait que les jeunes se montrent davantage critiques à l’égard du système partisan et du personnel politique.

Il s’agit maintenant de faire véritablement de la sociologie politique, c’est à dire de comprendre le comportement individuel face au vote. On comprend dès lors, que notre comportement d’électeur sera guidé par des déterminants liés à notre milieu social d’appartenance (III), mais aussi qu’il sera l’expression d’un acte rationnel, prenant en compte par exemple les avantages que l’on pourrait retirer notamment de voter pour tel candidat plutôt qu’un autre (IV).

III Le vote est un acte collectif

Ce texte ci-dessous extrait de Le comportement politique des français de Frédérique Matonti permet de repérer les variables lourdes et aussi les analyses sociologiques liées à ces variables du vote.

Le texte

« Pour des raisons qui tiennent à l’histoire des sciences sociales, les recherches françaises se sont d’abord centrées sur les variables sociologiques lourdes (âge, sexe, catégories socioprofessionnelles, religion) pour expliquer l’orientation des comportements politiques. L’enquête […] dirigée par Michelat et Simon , au milieu des années 60 (Classe sociale, religion et comportement politique, PFNSP/éditions sociales, 1977) permet de décrire deux univers politiques et culturels contrastés. […] A l’occasion des élections législatives de 1978, une enquête (…) confirme la validité générale de cette analyse. Elle fait également apparaître un troisième groupe : les classes moyennes qui apportent tendanciellement leurs voix au Parti Socialiste, en vertu de leurs origines sociales, de leur statut professionnel de salarié, de leur forte appartenance au secteur public. De plus, on a mis en évidence un « effet patrimoine » qui oriente le vote vers la droite. »

Frédérique Matonti, Le comportement politique des français, Collection Synthèse histoire, Armand Colin, 1998.

Les variables lourdes

Ce texte nous permet donc de repérer les variables sociologiques lourdes . Ce sont les caractéristiques sociologiques des électeurs qui orientent le vote. Traditionnellement, on évoque: la classe sociale objectivement la profession ou la Catégorie Socioprofessionnelle d’appartenance, l’âge, le revenu ou patrimoine possédé, , le niveau de formation, l’appartenance religieuse, , le sexe ou le lieu de résidence.

Vote de classe

Tu peux retenir notamment la notion de vote de classe, très en vogue dans les années cinquante. Le vote de classe fait donc référence à un vote prédictif des individus selon l’appartenance de classe ou encore pour reprendre l’expression marxiste, la conscience de classe. Ainsi, la classe ouvrière votait principalement à gauche et notamment à l’époque votait pour le Parti Communiste. Aujourd’hui les analyses des votes montrent que c’est plutôt le vote pour l’extrême droite qui l’emporte chez les ouvriers. A l’inverse, les possédants qui ont du patrimoine, la classe bourgeoise, pour reprendre le concept marxiste, vote traditionnellement à droite.

Les sociologues américains

Une équipe de sociologue de l’université de Columbia, menée par Paul Lazarsfeld, va suivre l’élection présidentielle américaine de 1940. En interrogeant un panel d’électeurs, ils vont mettre en évidence deux logiques électorales. D’un côté, on peut repérer, les électeurs ruraux, protestants et aisés (les WASP) qui votent majoritairement républicain. De l’autre, les électeurs urbains, catholiques et socialement défavorisés (italo-américains, américains d’origine irlandaise …) qui votent plus souvent démocrate. Ainsi, ils ont mis en avant l’influence de la religion et de la classe sociale sur l’orientation électorale.

Si tu veux repérer par exemple l’analyse des résultats selon les différentes catégories, du vote Macron-Le Pen de 2022, c’est ICI

Toutefois, le déterminisme du comportement électoral a été remis en question par des politistes qui ont fait apparaître l’émergence d’un « électeur rationnel »

IV Le vote est l’expression d’un acte individuel

Un extrait de l’article de la politiste Anne Jadot pour commencer : « En France, le modèle de l’électeur rationnel remet, lui aussi, en cause les déterminants classiques du vote : proximité partisane ou idéologique et variables de position sociale. Ce « nouvel électeur » est décrit (désiré ?) à la fin des années 80 par Alain Lancelot comme, jeune, intéressé par la politique, éduqué, informé, en bref apte à choisir de façon autonome son vote, à chaque élection, selon l’offre politique développée pendant la campagne électorale et les enjeux saillants du moment. Loin d’un vote expressif réaffirmant une identité partisane, l’électeur « consommateur » sélectionne le « produit » qui satisfait le plus ses exigences du jour. Cela peut suffire à expliquer les alternances, nombreuses et rapprochées, qu’a connues la France. »

Anne Jadot, « Mobilité, rationalité ? Une exploration des itinéraires électoraux. 1973-1997 », in Les cultures politiques des Français, Presses de Sciences Po, 2000.

Le vote sur enjeu

La notion de ‘vote sur enjeu‘ est bâtie sur le postulat de l’électeur rationnel et informé. Les travaux pionniers d’Anthony Downs, politologue et économiste américain (An economic theory of democracy, 1957) mettent en évidence le rôle charnière de l’électeur médian qui voterait en fonction des avantages fiscaux, sociaux ou économiques promis par les candidats. Cet électeur centriste peut basculer d’un bord ou de l’autre en fonction de l’offre politique sur le marché électoral. Il s’agit d’un homo politicus qui fait ses choix en fonction de l’offre électoral c’est à dire les programmes des candidats. Ainsi sur le marché électoral les consommateurs vont choisir le ‘produit’ électoral qui correspond le mieux à leurs attentes. A contrario dans cette optique de l’existence d’un électeur médian, les partis vont essayer de séduire par leur programme cet électeur qui peut faire basculer les élections.

La volatilité électorale

Ces analyses permettent de mieux appréhender la volatilité électorale autrement dit l’instabilité des choix électoraux. Plus précisément on doit distinguer plus formes de volatilité électorale. la volatilité principale concerne la participation électorale ou la non participation. Ainsi, comme on l’a vu, selon l’enjeu ressenti de l’élection, les électeurs feront l’effort ou pas d’aller voter. Un autre forme de volatilité concerne le fait de ne pas voter pour le même parti. On constate alors des déplacements de vote au sein des camps de la gauche ou de la droite. Par exemple, quelqu’un qui votait pour le Parti Socialiste est tenté par un vote Melenchon, plus radical. Plus râre, la volatilité peut aussi être transgressive, c’est à dire que le votant change de camp politique.

La volatilité électorale s’est renforcée avec l’affaiblissement de l’identification politique c’est à dire l’attachement à un parti politique. En effet les sondages montrent que le clivage gauche-droite semble dépassé pour la majorité des français. Dans une société plus complexe, l’identité individuelle se construit sur d’autres échelles de valeur que celle gauche-droite.

Conclusion

A travers ce thème nous avons ainsi compris que notre choix électoral, orienté par notre environnement social, n’en est pas pour autant déterminé et contraint. D’autre part, la montée du taux de l’abstention n’est pas un phénomène irrémédiable auquel on ne peut faire face. A travers les études des sociologues nous pouvons mieux cerner les motifs ; le manque d’éducation et d’intérêt pour la chose publique, mais aussi la stratégie d’évitement lorsque le citoyen ne semble pas être concerné. Des politiques publiques adaptées pourraient permettre de répondre à ces problèmes.

MAJ avril 2023 @ Philippe Herry