L’engagement politique.

Indignez-vous ! C’est l’essai de Stéphane Hessel écrit à la fin de sa vie, juste avant les mouvements des indignés qui ont éclaté un peu partout. On peut citer Los Indignados à la Puerta del Sol à Madrid ou Occupy Wall Street à Manhattan qui ont pris de l’ampleur en 2011, mais aussi le Printemps arabe avec l’ensemble des mouvements de contestation qui se sont étendus à travers de nombreux pays du Proche et Moyen-Orient et qui ont malheureusement eu pour conséquence, des drames humains et des massacres, comme en Syrie.

Pourquoi s’engager en politique ? Qu’est-ce que l’engagement ? Voter, est-ce s’engager ? Nous allons montrer les multiples formes de l’engagement politique et puis surtout analyser les motivations de l’engagement et comprendre les facteurs ou dit autrement les déterminants de l’engagement politique.

Les notions essentiels du thème (définies ci-dessous) : engagement politique, consommation engagée, le paradoxe de l’action collective, les incitations sélectives, rétributions symboliques, structure des opportunités politiques, les répertoires politiques , mais aussi boycott, nouveaux mouvement sociaux, partis politiques et syndicats de travailleurs

I. Les différentes formes de l’engagement politique

Je suis sensible à la cause animale et je désire ne plus consommer de viande. Est-ce un engagement politique ?

La réponse est Oui, car mon acte individuel vise, avec d’autres personnes qui agissent comme moi, à modifier l’ordre social. Autrement dit, l’engagement politique c’est le fait de s’investir dans une action politique qui vise à exercer une influence sur le pouvoir politique. L’engagement politique ne peut pas être qu’une simple idée ou croyance, il faut une action, une participation. Ainsi, on considère que le vote est une forme traditionnelle de l’engagement citoyen dans la vie publique. Le militantisme est une forme d’engagement à travers des partis politiques, syndicats, associations ou organisations non gouvernementales (ONG), mais encore les mobilisations citoyennes comme les Gilets jaunes. Mais on considère aussi que la consommation engagée ou le boycott est aussi une forme d’engagement politique.

A. Le vote et le militantisme : une forme d’engagement conventionnel

Le vote permet la désignation des gouvernants dans les démocraties. Ils représentent à ce titre une forme d’engagement politique conventionnel. C’est l’expression du choix exercé par le citoyen qui se sent concerné par la res publica, la chose publique.

Si cela t’intéresse, je te redonne en Annexe (1) quelques éléments historiques clés qui ont construit cet acte symbolique de la démocratie. Tu as travaillé longuement la question du vote et des déterminismes du vote en première. En effet, le vote, acte individuel, est pour autant dépendant de marqueurs sociaux, comme le revenu, le diplôme, l’âge, le sexe… Nous allons faire ce même travail d’analyse des déterminants sociologiques de l’engagement politique un peu plus tard. Mais n’allons pas plus vite que la musique. Poursuivons sur les différentes formes d’engagement politique.

Le militantisme est un engagement actif et bénévole dans un parti politique, un syndicat ou une association. Le militant engage un temps à l’action collective, mais n’est pas pour autant un professionnel, puisqu’il ne s’agit aucunement d’un métier. À noter cependant que de nombreux professionnels de la politique, du monde syndical ou du monde associatif, commencent leurs carrières par un engagement militant.

B. Les autres formes d’engagement politique

Nous pouvons aussi manifester notre engagement politique par d’autres formes d’actions qui ne rentrent pas dans le champ de la démocratie représentative, On peut alors dire qu’il s’agit de formes d’engagement non conventionnelles. De quoi s’agit-il ?

Je souhaite défendre l’environnement et je mange bio et local. Je défends la cause animale et je deviens végétarien. En quoi ces consommations engagées sont-elles des engagements politiques ? La consommation engagée, c’est le fait de mettre en harmonie les pratiques de consommation et les valeurs politiques. Il s’agit bien d’un engagement politique puisque l’individu colle ses pratiques à ses valeurs politiques. L’individu peut aussi rentrer dans un mode de consommation protestataire. C’est l’exemple du boycott.

Le saviez-vous ?

Gandhi (1869/1848)

Gandhi est cette grande figure de la désobéissance civile qui a réussi à vaincre les Britanniques par des actions non violentes. L’industrie britannique dominait largement la production de textile par ses grandes filatures. Ghandi prôna le boycott de la production britannique et mis en avant la production artisanale traditionnelle avec le rouet. De même, pour lutter contre les taxes prohibitives des Britanniques sur le sel, Ghandi organise la grande marche du sel pour permettre aux Indiens de le ramener par eux-mêmes de la mer. Cette guerre d’usure non violente permettra finalement le départ et l’indépendance du pays en 1947.

Le boycott ou la désobéissance civile sont des actions protestataires moins conventionnelles puisqu’elles refusent les règles du système. On retrouve aujourd’hui ces appels à la désobéissance civile par ceux qui fauchent des champs de produits OGM, ou encore ceux qui occupent des zones à défendre (ZAD), comme cela a été le cas à Notre-Dame des Landes, proche de Nantes, pour lutter contre la construction d’un aéroport.

Mais pourquoi s’engager politiquement si l’action des autres peut me permettre de profiter de leurs résultats sans faire d’efforts. Pourquoi ne pas agir en passager clandestin ?

II. Pourquoi s’engager malgré le paradoxe de l’action collective ?

A. Le paradoxe de l’action collective

Participer à une action collective c’est se mobiliser pour une action qui vise des objectifs communs. Or, justement, cela requiert du temps, parfois des coûts financiers. C’est dans ce cadre-là que le sociologue américain Mancur Olson (1937-1998) a développé le concept de paradoxe collectif. Si les bénéfices personnels retirés d’une action collective sont moins importants que la somme de tous les types de coûts individuels en terme de temps, de dépenses, alors il n’est pas intéressant de s’investir dans l’action collective.

Le passager clandestin

Et si tout le monde adopte ce type d’attitude, c’est-à-dire se comporte en

passager clandestin alors l’action n’aura pas lieu. Olson se place dans le cadre d’un individu rationnel qui compare les coûts et les avantages d’une action. C’est donc un raisonnement encastré dans la vision individualiste méthodologique. Comment peut-on alors inciter les individus à s’engager ? Comment lever le paradoxe de l’action collective. Plusieurs réponses sont possibles.

B. Quelles sont les incitations de ceux qui s’engagent ?

Si on suit le raisonnement individualiste, alors on souhaite s’engager à partir du moment où l’individu sent que les bénéfices, principalement matériels, qu’il peut réaliser grâce à sa participation à l’action collective, sont plus importants que les coûts. Autrement dit, grâce à des incitations sélectives, des récompenses matérielles, les individus sont incités à s’engager. Ainsi, dans certains pays où les syndicats ont gardé certains pouvoirs, le fait d’y adhérer peut garantir un poste de travail.

Mais au-delà de cette vision individualiste qui repose sur un individu calculateur, nous pouvons multiplier les exemples de personnes qui s’engagent sans souci d’obtenir pour soi-même un bénéfice. Nous devons alors comprendre ce sacrifice de temps, d’argent parfois, avec un autre raisonnement. Lorsqu’on interroge les activistes qui agissent pour des causes universelles et n’en tirent aucun profit matériel, alors ils nous indiquent que leur motivation est guidée par l’envie d’être utile, de faire de nouvelles rencontres, de participer à des actions qui transforment, qui peuvent donner du prestige. Nous pouvons ainsi définir la rétribution symbolique. Cela désigne toutes les récompenses non matérielles qui proviennent de l’action collective.

Enfin, on peut aussi considérer qu’il y a des moments et des environnements qui sont propices à l’engagement. Ainsi, avec la victoire du Front populaire en 1936, les ouvriers étaient enclins à s’engager politiquement et syndicalement pour un mouvement qui portait leurs causes. Nous pouvons utiliser la notion de structure des opportunités politiques.

L’environnement politique encourage ou décourage les formes d’engagement politique. On comprend dès lors qu’un mouvement social est largement lié aux structures qui sous-tendent les actions dans un pays.

On ne s’engage pas de la même manière selon les classes sociales, l’âge ou le sexe.

III Sociopolitique de l’engagement : les variables lourdes qui permettent de mieux analyser l’engagement politique

Les enquêtes, études de terrains, amènent des résultats relativement consensuels.

A. Age et sexe : deux variables qui déterminent le type d’engagement.

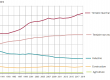

Les jeunes sont moins souvent adhérents d’un syndicat ou d’un parti politique. Ils privilégient les actions militantes plus éphémères et davantage tournées vers des causes concrètes. Idem, on observe que les femmes sont moins investies que les hommes dans les actions syndicales et politiques. Cela change pour autant. À l’inverse, les femmes sont plus souvent membres d’associations caritatives. On retrouve ainsi deux raisons principales. Le poids de la sphère privée qui, on le sait, est plus prenante pour les femmes que pour les hommes peut éloigner les femmes de l’engagement. D’autre part, la socialisation politique est porteuse d’une culture politique où l’image de l’engagement masculin est largement véhiculée. Ces stéréotypes se modifient lentement au fil des années, ce qui explique parallèlement une augmentation de l’engagement politique féminin plus important aujourd’hui qu’autrefois.

B. Catégorie socioprofessionnelle et diplôme, pour expliquer un engagement plus ou moins important

Les différentes enquêtes nous montrent les points suivants. Les catégories moins favorisées auraient avantage à adhérer à des associations, des syndicats et à se mobiliser pour de meilleures conditions de travail, mais dans la réalité, on constate que les catégories avec plus de diplômes le sont d’avantage.

Donc, pour résumer, on peut dire qu’un homme âgé de classe sociale favorisée, diplômé, aura plus tendance à s’engager qu’une femme, qu’un jeune, peu diplômé, dans une classe peu favorisée. Quelles en sont les raisons ? On peut retrouver les mêmes explications que celles déjà vues en première concernant l’abstention aux élections. Les personnes qui se sentent plus précaires, moins intégrées et aussi moins compétentes politiquement, auront plus tendance à ne pas s’engager. Mais bien sûr, il faut rester prudent dans la réponse. Par exemple, les jeunes peu syndiqués et qui votent moins, proportionnellement au reste de la population, peuvent adhérer en masse à certaines mobilisations sociales. Les jeunes se sont très investis dans les mouvements des Indignés, le Printemps arabe, et dans les années soixante-dix contre la guerre au Vietnam ou pour la garantie des droits civiques des noirs aux États-Unis.

IV. Des changements parmi les acteurs des mobilisations

A. Des organisations traditionnelles qui attirent moins, mais qui gardent un poids politique conséquent.

Les partis politiques

Parmi les institutions symboliques de la démocratie, on retrouve les partis politiques et les syndicats. Les partis politiques sont des organisation structurées qui participent à la compétition électorale. Ils sont porteurs d’une culture politique et lorsqu’on y adhère on épouse une forme de pensée, un discours, des pratiques sociales déterminées. Si j’épouse les idées du parti écologiste par exemple, il ne sera pas bien vu d’acheter un 4×4 , de spéculer en bourse et de défendre des positions conservatrices.

Les syndicats

De même les syndicats défendent les intérêts professionnels et économiques des travailleurs. De la même façon, en devenant militant syndical, on s’approprie une certaine culture politique attendue. Or, on constate moins d’adhésions des jeunes aux partis politiques et aux syndicats. La désyndicalisation est telle que moins d’un salarié sur dix est syndiqué aujourd’hui en France. Il ne faudrait pas pour autant en conclure que le rôle de ces institutions est moins important. Lorsque les citoyens le sentent nécessaire, alors ils répondent en masse à l’appel de ces organisations. Melenchon a souvent battu les rues de Paris avec une foule qui répondait à ses appels endiablés.

B. Des mobilisations plus spontanées pour des actions plus concrètes

L’heure est plus aux associations, voire aux collectifs ou groupements. Il s’agit alors de personnes qui se regroupent autour d’un projet commun le temps de la mobilisation. Les associations nécessitent une déclaration à la préfecture, alors que le collectif ou groupement est plus souple. Qui étaient par exemple derrière les Gilets jaunes ? Ce mouvement posait problème aux élus, car ils n’arrivaient pas à identifier clairement la structure et les leaders du mouvement. Les mobilisations plus concentrées dans le temps, qui répondent à un objectif concret, regroupent des citoyens qui se sentent moins légitimés à appartenir à des partis politiques et syndicats.

Au-delà des évolutions parmi les acteurs de l’engagement politique, on perçoit également de nouveaux enjeux de mobilisation.

V. Des conflits qui se diversifient

Alors que le conflit traditionnel, historique, est tourné vers des revendications matérielles, on a vu apparaître au cours des années soixante-dix notamment de nouveaux mouvements sociaux (NMS).

A. Vers les nouveaux mouvements sociaux

Manifester, faire un sitting, pétitionner, ou encore réaliser un évènement au profit d’un intérêt général, assister à un concert au Bataclan… On peut constater de nouveaux modes d’engagement protestataires tournés autour de valeurs. On peut facilement illustrer cela à partir des mouvements de lutte, notamment parmi les jeunes, contre le changement climatique, pour la protection de l’environnement, pour le bien-être animal, etc. À ces nouveaux enjeux de mobilisations se sont greffés également des luttes pour la défense des minorités. Il s’agit ici de lutter pour la reconnaissance de son identité sociale et donc de ses droits. Les formes mises en avant sont aussi différentes par rapport aux mouvements plus traditionnels. Les actions sont plus innovantes, plus théâtralisées.

B. Les enjeux matérialistes n’ont cependant pas disparu

Il ne faut pas imaginer que les nouveaux enjeux ont éclipsé les mouvements de lutte matérialiste traditionnels. Ils se superposent. Ainsi des mouvements récents pour la défense du droit à la retraite rassemblent des millions de citoyens.

C La notion de répertoire

Pour démarrer, je te laisse lire le document ci-dessous de Charles Tilly (1929/2008), le sociologue américain à l’origine de l’expression répertoire de l’action politique.

Un répertoire limité d’actions collectives

Toute population a un répertoire limité d’actions collectives, c’est-à-dire des moyens d’agir en commun sur la base d’intérêts partagés. Ainsi, la plupart des gens savent aujourd’hui comment participer à une campagne électorale, fonder une association ou s’y affilier, mettre une pétition en circulation, manifester, faire la grève, tenir un meeting, créer un réseau d’influence, etc. Ces différents moyens d’action constituent un répertoire, un peu au sens où on l’entend dans le théâtre et la musique, mais qui ressemble plutôt à celui de la commedia dell’arte ou du jazz qu’à celui d’un ensemble classique. On en connait plus ou moins bien les règles, qu’on adapte au but poursuivi.

Charles Tilly, La France contestée, de 1600 à nos jours, Fayard, 1986.

On retient la définition de répertoire d’action politique: « Des moyens d’agir en commun sur la base d’intérêts partagés ». En fonction du contexte, l’action politique prendra des formes multiples : pétition, manifestation, sit-in, mais aussi vote, référendum ou encore autrefois charivari. Finalement, c’est l’ensemble des modes d’action politique disponibles dans une société à un moment donné de son histoire.

Les manifestations, répertoires traditionnels des travailleurs

Ce concept permet de montrer que l’action politique est très dépendante du type de protestations auxquelles recourent les groupes sociaux à un moment donné. Chaque groupe mobilisé maîtrise une liste particulière d’actions (un répertoire) en fonction de sa culture protestataire, de ses traditions, de ses savoir-faire. Ainsi, les manifestations, répertoires traditionnels des travailleurs en lutte, sont toujours en vigueur. Mais viennent se greffer à ses mouvements d’autres répertoires qui puisent plus dans le spectacle, les actions de communication… Les militants de Greenpeace, par exemple, ont un engagement qui nécessite de communiquer.

Si tu veux en savoir plus sur les répertoires d’actions collectives, c’est en Annexe (2).

Conclusion

Ce thème de Science politique a permis d’élargir le sens du mot engagement politique. Tu es capable de convoquer du vocabulaire pour expliquer que les individus s’engagent malgré le paradoxe de l’action collective. Tu as les conclusions principales qui résultent de l’étude de l’engagement politique selon l’âge, le sexe, le diplôme. Enfin, tu es capable d’utiliser la notion de Nouveaux Mouvements Sociaux ou encore de répertoire d’actions collectives pour comprendre la diversité des actions collectives. Vérifie tes connaissances avec le QCM ci-dessous.

QCM (entre 0 et 3 réponses possibles)

1) Cela correspond à un engagement politique.

a. Le vote

b. La participation à un boycott

c. Militer pour une ONG environnementale

2) L’engagement politique est en moyenne plus élevé.

a. Lorsque la personne est plus diplômée

b. Lorsque la personne est moins diplômée

c. Pour les hommes que pour les femmes

3) Le paradoxe de l’action collective

a. Permet de comprendre que les jeunes sont de plus en plus nombreux à s’engager.

b. Est lié aux théories de Pierre Bourdieu.

c. Est une analyse liée à l’individualisme méthodologique.

4) Le répertoire d’action collective :

a. Montre que les formes d’actions collectives évoluent selon les contextes historiques et géographiques.

b. Montre que la violence est d’un usage de plus en plus fréquent dans les actions collectives.

c. Est une analyse liée au chercheur Charles Tilly.

5) L’action collective se transforme

a. Car on constate de plus en plus de jours de grèves.

b. Car on constate de nouvelles revendications liées aux luttes minoritaires.

c. Car on voit apparaître de nouveaux modes de contestation.

Le corrigé est ci-dessous.

MAJ juin 2024 @ Philippe Herry

Corrigé du QCM

1) a, b, c , d

2) a, c

3) c.

4) a, c

5) b. c

Annexe

(1) L’acte de vote . Quelques repères historiques

Quelques repères concernant les grandes étapes de la conquête du droit de vote en France

1791 : Sous la monarchie constitutionnelle, suffrage censitaire et indirect.

-> le vote est réservé à ceux qui paient un montant minimum d’ impôts. Ils votent pour des délégués qui éliront des députés

1799 : sous le Consulat, suffrage universel masculin, mais limité.

1815 : Sous la Restauration, retour du droit de vote avec le suffrage censitaire.

1848 : La République adopte le suffrage universel masculin.

1944 : Suffrage universel avec droit de vote pour les femmes.

1945 : Droit de vote pour les militaires de carrière.

1946 : Extension du droit de vote à tous les français d’outre mer.

1992 : droit de vote aux élections municipales pour les citoyens de l’UE.

1974 : Abaissement de l’âge de droit de vote de 21 à 18 ans.

On retient que l’acte électoral concerne un nombre de votants de plus en plus important. Il se démocratise.

La façon de voter a également changée.

En préambule je te laisse lire le document extrait de Souvenirs, d’Alexis de Tocqueville, 1864

Dans ses Souvenirs, le comte A. de Tocqueville évoque les premières élections au suffrage universel masculin en 1848, dans son village normand, qui porte son nom. Il est alors candidat au siège de député de la nouvelle Assemblée constituante, suite à la Révolution de 1848, au lendemain de la chute de la monarchie de Juillet.

« Nous devions aller voter ensemble au bourg de Saint-Pierre, éloigné d’une lieue de notre village. Le matin de l’élection, tous les électeurs (c’est-à-dire toute la population mâle au dessus de 20 ans) se réunirent devant l’église. Tous ces hommes se mirent à la file deux par deux, suivant l’ordre alphabétique ; je voulus marcher au rang que m’assignait mon nom, car je savais que, dans les pays et dans les temps démocratiques, il faut se faire mettre à la tête du peuple et ne pas s’y mettre soi-même. Au bout de la longue file, venaient sur des chevaux de bât ou dans des charrettes, des infirmes ou des malades qui avaient voulu nous suivre ; nous ne laissions derrière nous que des femmes et des enfants ; nous étions en tout cent-soixante-dix.

On désirait que je parlasse

Arrivés en haut de la colline qui domine Tocqueville, on s’arrêta un moment ; je sus qu’on désirait que je parlasse. Je grimpai donc sur le revers d’un fossé, on fit cercle autour de moi et je dis quelques mots que la circonstance m’inspira. Je rappelai à ces braves gens la gravité et l’importance de l’acte qu’ils allaient faire ; je leur recommandai de ne point se laisser accoster ni détourner par ceux, qui, à notre arrivée au bourg, pourraient chercher à les tromper ; mais de marcher sans se désunir et de rester ensemble, chacun à son rang, jusqu’à ce qu’on eût voté. »

On comprend à travers ce document, que dans de nombreux villages à la fin XIX e, l’acte de voter est un rituel collectif qui se vit en communauté.

Pour prendre conscience de la construction historique de l’acte de voter, je te propose de lire un extrait ci-dessous du livre de O. Ihl

Le vote secret

« En France, le vote secret fut […] considéré comme un moyen d’individualiser l’exercice du suffrage. La loi qui imposa l’isoloir et l’enveloppe en 1913 en favorisa l’application à travers la dissimulation de l’opinion. En réalité, le secret implique moins en France de dissimuler l’expression d’une opinion que d’en assurer le caractère individuel. […] Les formalités du secret permettent à l’Etat d’une nation centralisé d’entrer directement en relation avec chaque citoyen. De court-circuiter les systèmes d’allégeance périphériques. C’est la dimension proprement « révolutionnaire » du secret en France : neutraliser les hiérarchies communautaires, celles qui, hostiles à la domination de l’Etat, trouvaient un terrain de prédilection dans le vote d’assemblée. Individualiser les opinions, c’est miner les représentations organiques de la tradition, altérer l’ascendant des corps, briser l’autorité des communautés et des métiers. […] C’est sans doute la raison pour laquelle le vote s’est longtemps accompagné de procédés voués à dissocier l’individu de ses groupes d’appartenance : l’usage du serment pour garantir la pureté des opinions, l’obligation des brûler les bulletins émis pour préserver le secret des délibérations, l’élection au chef-lieu de canton pour affranchir des solidarités villageoises, l’appel par ordre alphabétique pour autonomiser les citoyens électeurs.

Sartre contre l’isoloire

Autant de mesures chargées, en fait, de matérialiser l’existence d’une société d’individus. […] Avec l’arrivée de l’isoloir, chacun est assuré du secret de son opinion car celle-ci est désormais entièrement privée. Jean-Paul Sartre l’a bien vu dans sa diatribe contre le vote secret (Les Temps modernes, 1973) : » L’isoloir, planté dans la salle d’école ou de mairie, est le symbole de toutes les trahisons que l’individu peut commettre envers les groupes dont il fait partie. L’isoloir dit à chacun : « personne ne te voit, tu ne dépends que de toi-même ; tu vas décider dans l’isolement et, par la suite, tu pourras cacher ta décision ou mentir ». »

Olivier Ihl, Le vote, 1996

Ce texte nous montre le changement profond lorsque le vote fut rendu secret en 1913. L’acte devient individuel, la liberté de conscience est totale, puisqu’on peut s’exprimer librement dans le secret de l’isoloir. Cela a permis:

– réduire l’influence des leaders d’opinion sur le vote public

– réduire l’influence des patrons sur le vote de leurs salariés

– réduit l’influence des prêtres opposés à la République jusqu’à la loi de séparation de l’Église et de l’État en 1905.

(2) Le répertoire d’action politique

Claude Tilly a étudié différents répertoires d’actions politiques depuis 1650. Eric Neveu, sociologue spécialisé dans l’analyse des mouvements sociaux en a fait ce tableau synthèse

| caractéristiques | Répertoire « local patronné »

(1650-1850) |

Répertoire ‘national autonome »

(1848-1980) |

Répertoire » transnational- solidariste » en gestation

depuis 1980 |

| Type d’intérêts défendus | Liés au village, à la communauté.

sabotage des machines, expulsions d’agents des impôts |

Variés

Les intérêts sont portés par divers groupes: associations, syndicats, … |

Plus universels et techniques (environnement, lutte contre le mondialisation néolibérale, …) ONG, … |

| Rapports aux autorités | Recours au soutien de puissants ‘patrons’: notables, prêtres ou nobles | Orgnaisation et porte parole autonome:

défi direct aux autorités |

Réticence à toute délégation politique, aux récupérations partisanes: forum, désobéissance civile; … |

| Cadre de la protestation | Fête locale, rassemblements autorisés (carnavals, processions…) | Regroupement volontaire, organisation nationale | Du local au global:

forums sociaux, campement ‘d’indignés’, … |

| Formulation des revendications | On détourne des symboles: pendaison de mannequin, brulage d’effigies, … | Explicite: programme, mot d’ordre, slogan, pétition, tract, manifeste | Militantisme d’expertise, rôle accru du droit et des médias: manifestation « de papier ». |

| Liens de mobilisation | Les sites mêmes de l’injustice | Les sites symboliques : place de la Bastille (Paris), préfectures, … | Lieux symboliques: des réunions importantes … |

| Niveau de violence | Élevé

Confrontation brutale |

Réduit

Protestation ritualisée |

Faible. Recul de la violence politique. |

L’évolution historique des répertoires

Finalement, selon C. Tilly on peut repérer de réelles évolutions des répertoires d’actions politiques depuis 1650. Ainsi on constate un élargissement du type d’intérêt défendu et du cadre de l’action. Autrefois, on s’intéressait aux affaires du village et de la communauté villageoise, et maintenant on s’engage pour des causes mondiales comme par exemple la protection de l’environnement, la lutte contre la respect de la diversité, l’altermondialisme… .On peut aussi noter que les nouveaux répertoires d’actions politiques nécessitent davantage de compétences culturelles. D’autre part, on constate une autonomisation par rapport aux institutions morales ou politiques . Ainsi, l’individu se sent moins contraint. On assiste à un processus d’individualisation de l’action politique. Enfin, les nouveaux répertoires, ont moins recours à la violence nonobstant les débordements. Dans ce dernier cas, le focus des médias sur l’information-évènement, peut nous faire penser le contraire.

On retient deux idées principales parmi celles développées par CharlesTilly :

-Depuis quatre siècle, on observe une évolution des formes de protestations. Alors qu’autrefois, la protestation était localisée à la commune, au territoire, c’est ce que Claude Tilly appelle le ‘répertoire communal patronné’, on assiste par la suite à des répertoires qui ont plus souvent une envergure nationale et aujourd’hui nous repérons des répertoires transnationaux portés par des ONG et relayés par les médias.

– Une autre idée qui va à rebours des opinions : avec le temps les répertoires de l’action collective se font moins violentes, plus pacifiques.