Cours sur la mobilité sociale.

La société doit permettre à chacun de changer de position en fonction de ses efforts, de ses mérites. Nous pouvons alors nous intéresser aux contraintes plus ou moins fortes qui empêchent cette mobilité sociale et produit l’inégalité des chances.

Des notions essentielles du programme à connaître : mobilité sociale, mobilité géographique, mobilité intergénérationnelle et intragénérationnelle, mobilité horizontale et verticale, table de mobilité, table de destinée et de recrutement, déclassement, mobilité observée et structurelle, fluidité sociale, déclassement, reproduction sociale, capital économique, sociale et culturel, configuration familiale.

I. La mobilité : un phénomène difficile à appréhender

A. Les différentes mobilités

Mobilité géographique, professionnelle et intergénérationnelle

Il faut savoir distinguer la

mobilité géographique qui concerne les déplacements physiques d’individus ou de groupes d’individus. Cela sera étudié en géographie, notamment à travers les thèmes de la migrations mais aussi avec l’analyse des mobilités pendulaires (

wikipedia). Dans ce chapitre de sociologie nous nous centrons sur la

mobilité sociale c’est dire le changement de position sociale d’un individu voire d’un groupe d’individus. La mobilité sociale peut concerner la

mobilité professionnelle c’est à dire le changement de profession au cours de sa carrière professionnelles. Cette mobilité est donc intragénérationnelle. Mais les sociologues étudient plus particulièrement la

mobilité intergénérationnelle c’est à dire que nous comparons la position sociale de la génération précédente à celle de la génération actuelle.

Mobilité horizontale et verticale

Nous distinguerons alors la mobilité horizontale et verticale. La mobilité horizontale, c’est une mobilité à travers des groupes sociaux à statut identique. Par exemple l’évolution constatée du groupe Ouvrier à celui d’ Employé lié à la tertiarisation de la société. Une mobilité verticale se caractérise par une évolution au travers de la hiérarchie sociale. Elle est soit ascendante lorsqu’il s’agit par exemple d’un enfant d’ouvrier qui est classé dans la catégorie cadre, soit descendante si part exemple le fils de cadre devient ouvrier. Je te sens impatient de savoir ce que nous révèle les chiffres des tables construites par l’ INSEE et qui ont nécessité un lourd travail mais qui permet de jeter un véritable regard sur la dynamique de la société.

B. Les outils de mesure de la mobilité sociale et leurs limites

Il faut partir à la découverte des tables de mobilité, un outil qui permet de mesurer la mobilité sociale. Une table de mobilité, c’est un tableau statistique à double entrée qui compare la situation d’individus à celle de leurs parents. Mais avant d’analyser ces tables, essayons de comprendre pourquoi cette mesure est forcément limitée. Il faut avoir en tête que la mesure de la mobilité sociale se réalise à travers une construction de la structure de la société. Comme toute construction sociale celle-ci est partielle et donc critiquable.

Où sont les femmes ?

Jusqu’à très récemment, on n’appréhendait les changements de position sociale uniquement à travers la comparaison des activités des pères et des fils. En effet, la mobilité sociale des femmes était jusqu’à récemment biaisée par de nombreux choix. Ainsi le taux d’activité des femmes quoique relativement élevé par rapport à de nombreux pays, n’était pas encore suffisamment stabilisé pour pouvoir faire des comparaisons intergénérationnelles. Ainsi, dans les années cinquante ou soixante, à l’arrivée des enfants, une partie des femmes se retiraient du monde du travail du moins temporairement. Cela affectait alors grandement la carrière professionnelles et se faisant la position sociale de la femme. Pour faire simple, on a donc pendant très longtemps utilisé uniquement des tables de mobilité masculines. Tu comprends qu’il y a là un premier biais très critiquable pour étudier la mobilité sociale de la société dans son ensemble. Heureusement depuis peu, nous avons à notre disposition des tables de mobilité féminine qui te sont d’ailleurs proposées dans ce thème.

Où sont les jeunes ?

Pour faire une comparaison entre génération, il est souhaitable de choisir un instant plus stabilisé de la position sociale du père et du fils. Les études portaient sur les hommes entre 40 et 59 ans. On retirait donc une partie des actifs qui n’étaient pas pris en compte pour l’étude de la mobilité sociale. Mais encore un fois, l’ INSEE a pris en compte les critiques et pour mieux coller à la réalité, les nouvelles tables de mobilité portent sur des actifs entre 30 et 59 ans.

Plus on approfondit, plus on constate de la mobilité

D’autre part, les études qui se font à l’aide des Groupes Socioprofessionnels (GSP) ne rendent compte que d’une façon imparfaite des hiérarchies sociales. Ainsi, plus on fait des études précises avec des niveaux de catégories plus approfondies et plus on constatera une certaine mobilité. Pour prendre un exemple. Si le père est ouvrier non qualifié et que le fils est classé dans ouvrier qualifié alors le GSP ne permettra pas de repérer la mobilité sociale. Par contre si on affine le raisonnement en prenant en compte les Catégories Socioprofessionnelles (CSP) alors on verra apparaître la distinction entre ouvrier qualifié et non qualifié et donc on pourra faire apparaître la mobilité ascendante.

Un sentiment subjectif de la mobilité

Pour réaliser une dernière critique sur les tables de mobilité sociale, il faut savoir que la hiérarchie sociale que l’on tente d’analyser à travers les GSP ne prend pas en compte les ressentis subjectifs de la population à un moment donné. Pour le dire d’une façon simple. être instituteur il y a 50 ans, était la marque d’un certain niveau de diplôme et la profession pouvait être auréolée d’un certain prestige ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

Ces limites étant posées sur les tables de mobilité sociale, nous allons maintenant comprendre comment les utiliser pour repérer ou pas une certaine mobilité sociale. A ce stade tu peux Reprendre le

diaporama de l’INSEE ou lire mon article synthèse sur les

tables. .

II. Ce que dévoile les tables de mobilité

On peut alors analyser les tables de données brutes mais surtout les tables de destinée sociale ou de recrutement.

La table de destinée sociale montre le destin du fils en fonction de la position sociale du père. Cela permet de répondre à la question ; que sont devenus les individus nés dans un certain milieu social ? Par exemple, que deviennent les enfants d’ouvriers ?

La table de recrutement social permet de connaître l’origine sociale des personnes qui occupent une position sociale. Cela permet de répondre à la question; quelle est l’origine sociale de tel individu ? Par exemple, quelle est l’origine des cadres dans la société d’aujourd’hui? Tu dois savoir bien lire ces tables de mobilité sociale. Regarde le complément sur la lecture des tables de mobilité si tu ne l’as pas déjà fait ci-dessus.

A. Une certaine mobilité sociale

Il existe une véritable mobilité sociale. Le taux de mobilité est proche de 2/3 autrement dit 2 fils sur 3 ne sont plus dans la même position sociale que leur père. Certes la reproduction sociale ou l’immobilité sociale représente encore environ 1/3 des fils mais cela a tendance à se réduire lentement. D’ailleurs cela est trop lent pour certains, qui voudraient des mesures de politiques éducatives et sociales plus combatives pour plus d’égalité. Dans les points positifs, on constate que la mobilité sociale ascendante augmente et correspond à plus d’un quart des actifs en 2015 d’après les chiffres de l’enquête FQP de l’INSEE. Mais point négatif, la mobilité descendante augmente aussi. C’est une forme de déclassement. Qu’est-ce que le déclassement ?

Les trois formes de déclassement selon Louis Chauvel

Louis Chauvel, sociologue français contemporain, distingue trois formes de déclassement :

– le déclassement intragénérationnel. L’évolution de carrière ne permet de garder la position sociale acquise dans un premier temps. Par exemple, après un licenciement on peut ne pas retrouver l’activité équivalente.

– le déclassement intergénérationnel le statut social du fils est inférieur au statut social du père

– le déclassement scolaire: le niveau de diplôme obtenu ne permet pas d’avoir le statut social équivalent

Raymond Boudon et le paradoxe d’Anderson

Les deux dernières formes de déclassement sont celles que nous analysons plus particulièrement en sociologie. Il faut alors faire le parallèle avec le paradoxe d’ Anderson évoqué notamment par le sociologue français Raymond Boudon dans L’inégalité des chances (1973) : même avec un niveau de diplôme plus élevé que leurs parents, les enfants ne sont pas assurés d’avoir une position sociale supérieure à celle de leurs parents. Sur le marché scolaire, la concurrence très rude entre tous les étudiants, intensifie la demande d’obtention de diplômes. Pour autant l’offre d’emplois n’est pas extensible, ce qui fait qu’à diplômes plus élevés, les étudiants obtiennent des emplois moins qualifiés que souhaités. D’autre part, la démocratisation même relative, met en concurrence les enfants des classes favorisées avec ceux des autres catégories sociales. Il est donc évident que certains d’entre eux ne pourront pas obtenir la même position sociale que leurs parents puisque certains enfants de milieu social moins favorisé vont réaliser une mobilité ascendante.

Avant d’aller plus loin, nous allons nous pencher sur la mobilité des femmes

B. Allez les filles ! *

* titre du livre de Baudelot, 1992

Nous pouvons enfin analyser la spécificité de la mobilité sociale

féminine. Nous constatons que globalement les filles connaissent une réelle mobilité sociale ascendante par rapport à leurs mères. Cette mobilité est même plus importante que celle des hommes. Par contre cela est moins marquée par rapport à la position sociale de leurs pères. Nous constatons ainsi une mobilité sociale descendante plus importante lorsqu’on compare la position sociale des filles par rapport à leurs pères plutôt que par rapport à leurs mères.

Les analyses précédentes nous montrent une société en relative mouvement . Pour autant, il est nécessaire de savoir si cela est lié à l’évolution de la société ou bien si cela est lié réellement au mérite de l’individu.

III. La structure de la société change, mais la société est-elle fluide ?

A. De la mobilité observée à la mobilité structurelle et nette

Mobilité structurelle et nette

La mobilité structurelle ou forcée correspond au changement de statut social entre deux générations parce que la société a évolué. L’exemple canonique c’est le grand-père agriculteur dans les années 30, qui verra son fils aller à l’usine dans les années 50, au temps de l’industrialisation, alors que dans les années 70, le petit-fils deviendra instituteur dans une société des services. Peut-on alors dire qu’il y a eu une véritable mobilité ? Qu’il existe une certaine fluidité sociale? Nous pouvons alors nous intéresser à la mobilité nette ou d’échange ou de circulation ou encore mobilité pure qui est tout simplement la mobilité qui n’est pas liée aux transformations de la société. On a donc la formule suivante:

mobilité observée = mobilité structurelle + mobilité nette

(ou totale ou brute)

ou encore

mobilité nette = mobilité observée – mobilité structurelle

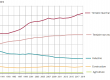

Une évolution structurelle importante

L’évolution structurelle de la société est forte puisque les évolutions liées aux progrès techniques, aux innovations, sont importantes. On peut ainsi constater une évolution structurelle importante. Par exemple, avec la table de destinée on peut repérer que les enfants d’agriculteurs sont de moins en moins agriculteurs. Mais qu’en est-il de cette mobilité nette ? Et comment mesurer cette forme de mobilité dans une société en transformation permanente ? Les sociologues anglo-saxons ont trouvé une solution. Calculer les Odds ratio.

B. Une société fluide ?

Une société fluide c’est une société où, quelle que soit son origine, on a les mêmes chances d’atteindre un groupe social. Autrement dit, grâce à notre mérite, nous pouvons atteindre la position sociale espérée. La mesure de la fluidité sociale ou mobilité relative se fait grâce aux Odds ratio ou rapport des chances relatives. C’est un calcul simple qui permet de comparer par exemple les chances relatives d’un fils de cadre de rester cadre par rapport aux chances relatives d’un fils d’ouvrier de de devenir cadre. L’intérêt de ce calcul est qu’il permet de repérer la mobilité indépendamment des modifications structurelles de la société. Que constate-t-on?

La fluidité de la société française reste limitée. Par exemple, on constate que les fils d’agriculteurs connaissent une mobilité importante. Cela est lié comme tu le sais à l’évolution de la société, donc à la mobilité structurelle. Mais le poids de l’origine sociale pour devenir agriculteur est encore déterminant. Autrement dit, le % de fils d’agriculteurs qui deviennent agriculteurs est beaucoup plus important que le % de l’ensemble des actifs. La fluidité sociale pour les agriculteurs est donc limitée. Tu as compris ?:)

On constate cependant que la fluidité sociale augmente mais faiblement. Et aux extrémités, l’immobilité sociale est importante. Le poids de l’hérédité sociale reste donc relativement élevé. Ainsi la société française ne semble pas assez ouverte.

IV. Les déterminants de la mobilité

A ce stade, tu sais maintenant caractériser la mobilité sociale, lire les tables de mobilité et repérer la fluidité sociale d’une société à travers les Odds ratio. Pour terminer nous allons reprendre trois déterminants clés de la mobilité sociale, à savoir avant tout l’évolution de la société puis nous nous pencherons sur le rôle de l’école et le poids des configurations familiales

A. Le rôle de la structure socioprofessionnelle

La transformation de la société permet la mobilité. C’est ce que nous avons appelé la mobilité structurelle. Ainsi, la table de mobilité nous permet de repérer que sur 100 agriculteurs, en moyenne 22 sont destinés à reprendre l’exploitation et 78 font autre chose. De même, depuis les années 70 on a constaté une réduction des besoins en ouvriers notamment non qualifiés. Parallèlement il existe une augmentation des besoins de professions intermédiaires et de cadres supérieurs. Ainsi si il y a moins de demande d’emplois qui correspondent à la classe populaire et par contre une augmentation de ceux, plus qualifiés, qui correspondent à la classe moyenne et supérieure, il y a mécaniquement de la mobilité sociale ascendante. Ce sont plutôt des parcours courts que longs.

B. La formation : un puissant vecteur de mobilité sociale

La formation qui permet la qualification, comprend la formation continue, tout au long de sa carrière professionnelle, et surtout la formation initiale. Cette dernière concerne l’école maternelle, primaire et le collège et lycée ainsi que les études post-bac. Cela concerne l’ensemble des jeunes jusqu’à 16 ans et la majorité d’entre vous jusqu’à 21 ans.

La croissance économique des ’30 glorieuses’ a permis la massification scolaire. Une éducation pour les enfants de tout milieu social. On a vu une évolution quantitative très importante de jeunes qui accèdent à un diplôme. Mais la massification scolaire ne signifie pas la démocratisation de l’enseignement qui se caractérise par une réduction des effets de l’origine sociale sur la réussite scolaire. Ainsi, l’école permet à tout jeune qui le mérite (par ses efforts, ses notes, ses appréciations scolaires) de réaliser un parcours professionnel digne de ses efforts. Mais cela est limité par d’autres facteurs que nous allons voir ci-dessous.

C. Les ressources et configurations familiales expliquent des parcours différents.

Pierre Bourdieu et les héritiers

Pierre Bourdieu (1930/2002), le célèbre sociologue français, décrypte les capitaux qui permettent la domination d’un groupe social sur un autre. Ainsi, selon lui l’école ne permet pas de corriger les inégalités entre les CSP. Mais en plus, elle participe au renouvellement de la culture dominante. Dans Les Héritiers (1964) ou La reproduction (1970), Pierre Bourdieu s’attache à mettre en évidence le poids des ressources familiales qui expliquent en partie une certaine reproduction sociale.

L’élève ou l’étudiant est profondément marqué par son

habitus de classe c’est à dire les dispositions, manières d’être, durables, inculqués à l’individu par son milieu d’origine. La notion d’habitus est d’origine fort ancienne.Elle était employée notamment par Aristote. C’est une notion fondamentale dans la logique du sociologue Pierre Bourdieu. De plus, les parents transmettent à leurs enfants des capitaux économiques, culturels et sociaux. Je te rappelle ci-dessous les définitions, mais si tu veux approfondir et illustrer ces concepts, je te conseille cet

article !

Les différents capitaux selon Pierre Bourdieu

Le capital économique mesure l’ensemble des ressources économiques d’un individu. Il représente les revenus et le patrimoine.

Le capital culturel mesure l’ensemble des ressources culturelles dont dispose un individu. Nous pouvons distinguer 3 formes; Le capital culturel incorporé c’est à dire le savoir, savoir-faire, les compétences, le langage. Le capital objectivé. Par exemple: la possession d’objets culturels comme les livres. Enfin le capital culturel institutionnalisé comme les diplômes scolaires.

La capital social c’est l’ensemble des relations que l’on peut mobiliser si besoin est.

Pierre Bourdieu et par la suite des sociologues qui reprennent ces analyses, montrent que les ressources dont disposent les familles sont une aide précieuse pour permettre aux enfants de ‘réussir’ leurs parcours scolaires. A ce stade, il n’y a pas égalité entre tous les enfants comme tu le sais. Tu es capable d’illustrer cela par de nombreux exemples ; les cours privés, les séjours linguistiques, les parents qui lisent régulièrement et qui imprègnent les enfants du même modèle, …

Bernard Lahire et les parcours improbables

Au delà du poids des ressources familiales, des analyses plus fines comme celles du sociologue français contemporain Bernard Lahire, prennent en compte les différentes configurations familiales pour analyser notamment des parcours improbables. Cette notion a déjà été vue en première. Il s’agit des situations d’interdépendance familiale, qui prennent en compte notamment les caractéristiques de la fratrie, les études réalisées par les parents, l’historique de la famille … On constate ainsi qu’au delà de la position sociale affichée, le rapport à l’école, la volonté de considérer l’école comme une voie émancipatrice, permet aux parents ou à des membres de la famille élargie, comme un oncle ou une tante, d’influencer fortement la poursuite d’étude des enfants. D’autre part, on constate statistiquement que les familles avec une fratrie importante ne favorisent pas la poursuite d’étude des enfants.

En guise de conclusion, sur la mobilité sociale dans notre société

Nous avons vu qu’il existe une réelle mobilité sociale dans notre société, qui est avant tout structurelle. La fluidité sociale reste limitée mais augmente légèrement. Cela se traduit par des mobilités ascendantes liées au mérite des enfants mais en contrepartie les déclassements ont également augmenté ces derniers temps. il existe notamment des peurs de déclassement et aussi le sentiment que l’ascenseur est en panne. Ces angoisses pourraient remettre en cause la cohésion sociale de la société.

Pour vérifier tes connaissances :

QCM (entre 0 et 3 réponses possibles)

Corrigé à la fin de l’article

1) cela illustre la mobilité sociale intergénérationnelle :

a. le changement de position sociale au cours de sa vie active

b. l’obligation pour un fils de quitter sa région d’origine pour poursuivre son activité professionnelle

c. le changement de position sociale entre la fille et le père.

2) les tables de mobilité :

a. permettent de mesurer la mobilité intergénérationnelle

b. sont limitées lorsqu’elles ne sont pas suffisamment précises

c. ne prennent pas en compte la dimension subjective de la position sociale

3) la table de destinée permet de répondre à la question :

a. de quelle origine sociale provient tel individu ?

b. que sont devenus les individus de telle catégorie sociale ?

c. comment sont recrutés les individus d’une catégorie ?

4) la mobilité structurelle :

a.c’est la même chose que la fluidité sociale

b. prend en compte le mérite de l’individu

c. est liée à l’évolution sociale de la société

5) une société plus mobile :

a. est nécessairement une société plus fluide

b. n’est pas nécessairement une société plus fluide

c. réduit les hiérarchies sociales entre les individus

6) le paradoxe d’ Anderson montre que :

a. montre que notre carrière professionnelle n’est pas forcément linéaire

b. la position du fils peut être inférieure à celle du père y compris avec un niveau de diplôme plus élevé

c. la position sociale est toujours dépendante du diplôme

7) La mobilité sociale est liée :

a. à l’évolution de la structure sociale de la société

b. au capital culturel possédé par la famille

c. aux réseaux sociaux mobilisables par la famille

Si tu as aimé cet article, tu peux mettre un commentaire ci-dessous. Si tu veux recevoir un article insolite de SES tous les mois, alors abonne-toi à notre newsletter (c’est gratuit bien sûr) sur alloprofses. Enfin si tu recherches un tuteur en SES, pour améliorer tes résultats, prends contact avec moi.

MAJ janvier 2023 @ Philippe Herry

Corrigé du QCM

1) c.

2) a; b. c.

3) b.

4) c

5) b.

6) b.

7) a. b. c

On peut alors analyser les tables de données brutes mais surtout les tables de destinée sociale ou de recrutement.

On peut alors analyser les tables de données brutes mais surtout les tables de destinée sociale ou de recrutement.